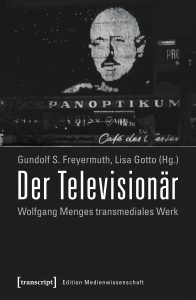

Wolfgang Menges transmediales Werk:

Kritische und dokumentarische Perspektiven

Der von Lisa Gotto und mir herausgegebene Band verbindet kritische mit dokumentarischen Perspektiven und versammelt Analysen von Wolfgang Menges Werk, Zeugnisse von Weggefährten sowie historische Schlüsseltexte über und von Wolfgang Menge.

Der von Lisa Gotto und mir herausgegebene Band verbindet kritische mit dokumentarischen Perspektiven und versammelt Analysen von Wolfgang Menges Werk, Zeugnisse von Weggefährten sowie historische Schlüsseltexte über und von Wolfgang Menge.

Gefördert von der Film und Medienstiftung NRW, ist der 772 Seiten starke Buch 2016 im transcript Verlag erschienen.

Neben der Druckausgabe ist Der Televisionär auch als PDF-E-Book erhältlich, ebenfalls bei transcript, sowie als Kindle-E-Buch bei Amazon und als Epub-E-Buch, etwa bei Apple, Hugendubel oder Kobo.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort. Von Gundolf S. Freyermuth und Lisa Gotto

I Leben und Werk

Wolfgang Menge: Authentizität und Autorschaft. Fragmente einer bundesdeutschen Medienbiographie. Von Gundolf S. Freyermuth

II Kritische Perspektiven: Radio, Film, Fernsehen, Literatur

Wolfgang Menge – in seinen Büchern. Von Barbara Naumann

„Rednaxela dnu Nairda“. Anmerkungen zu Wolfgang Menges Hörfunkanfängen. Von Wolfgang Hagen

Modulation und Hybridität: Präfigurationen einer postklassischen Medienkultur in den Edgar Wallace-Filmen von Wolfgang Menge. Von Ivo Ritzer

Was der Fall sein könnte. Wolfgang Menges spekulative Fernsehspiele. Von Lisa Gotto

Kollektive Zivilisationsängste. Wolfgang Menges Reality-Fernsehen. Von Klaudia Wick

Experimentelles Fernsehen. Von Lorenz Engell

Subversion durch Transparenz. Wolfgang Menge als Talkmaster von III nach 9. Von Stefan Münker

Komplexes Fernsehen 1974. Die Liveness der Talkshow III nach 9. Von Jens Ruchatz

III Dokumentarische Perspektiven: Texte, Porträts, Gespräche, Erinnerungen

„Nun steigen Sie doch endlich ein!“ Erinnerungen an die Kriegs- und Nachkriegszeit. Von Sabine Hering

Land des müden Lächelns. Ein Reisebericht (1957). Von Wolfgang Menge

Das Wiedersehen. Ein Hörspiel (1957). Von Wolfgang Menge

Hallo Nachbarn. Sendung vom 2. Mai 1959. Von Wolfgang Menge

Zeitvertreib. Ein Theaterstück (1962, Auszug). Von Wolfgang Menge

Die Stimme der Kritik (1962). Von Friedrich Luft

Mein Mann (1962). Von Marlies Menge

So isst die Rote Garde. Eine kulinarische Reflexion (1968). Von Wolfgang Menge

„Wolfgang Menge war mein erster Autor.“ Günter Rohrbach im Gespräch mit Gundolf S. Freyermuth und Lisa Gotto

Der verkaufte Käufer. Ein Sachbuch (1971, Auszug). Von Wolfgang Menge

„Das mit der Familie ist nun mal passiert.“ Über den Tetzlaff-Autor Wolfgang Menge (1973). Von Hermann Schreiber

„Menge war ein Visionär.“ Gunther Witte im Gespräch mit Lisa Gotto und Wolfgang Hagen

FAZ-Fragebogen (1981). Von Wolfgang Menge

Der Würfel. Von Gottfried Boettger

„… weil das Risiko Spaß macht.“ Über Talkshows (1982). Von Wolfgang Menge

„Da haben wir zusammen geweint …“ Gisela Marx im Gespräch mit Gundolf S. Freyermuth und Stefan Münker

Der Geschichte(n)erzähler. Ein Porträt (1986). Von Gundolf S. Freyermuth

Knopf an der Backe. Grimme-Preis-Rede (1987). Von Wolfgang Menge

Sie tanzten nur einen Abend. Von Michael Schmid-Ospach

Schiller. Die Preis-Rede (2000). Von Wolfgang Menge

Schalom. Drehbuch für eine Fernsehserie: Episode 1 (2002). Von Wolfgang Menge

Beschäftigt mit dem Gang der Welt. Von Regine Sylvester

„Hauptsache, ich bin nicht zu Hause“ (2004). Günter Gaus im Gespräch mit Wolfgang Menge.

Das letzte Foto. Nachruf auf Wolfgang Menge (2012). Von Hans Janke

IV Anhang

Werkverzeichnis. Zusammengestellt von Carmen Schneidereit

Autorenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Am 10. April 2014 wäre der Autor und Fernsehpionier Wolfgang Menge 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass luden das Cologne Game Lab(CGL) und die ifs internationale filmschule köln an diesem Tag zu einer eintägigen – von der Film und Medien Stiftung NRW geförderten – Forschungskonferenz in den Räumen des CGL ein.

Die Konferenz brachte wissenschaftliche Experten und künstlerische Weggefährten zusammen und präsentiert Wolfgang Menge als transmedialen Autor avant la lettre. Strategisch ging es darum, sein im historischen Kontext bahnbrechendes Werk akademisch sichtbarer zu machen. Die Teilnehmer der Konferenz betrachteten die gesamte Bandbreite von Menges Schaffen, im Print als Journalist, Sachbuch- und Romanautor, im Theater und Radio als Dramatiker, in Film und Fernsehen als Drehbuchautor von Spielfilmen, Fernsehspielen und Fernsehserien sowie als Talkshow-Host und als Erfinder von gänzlich neuen Formaten.

Programm

10:00-10:30 Uhr: Eröffnung Petra Müller, Simone Stewens, Prof. Dr. Lisa Gotto, Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth

10:30-11:15 Uhr: »Wolfgangs Werk, Menges Mythen. Fragmente einer bundesdeutschen Medienbiographie« (Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth)

11:15–11:45 Uhr: Günter Rohrbach im Gespräch mit Lisa Gotto & Gundolf S. Freyermuth

11:45-12:00 Uhr: Kaffeepause

12:00-12:45 Uhr: »Wolfgang Menge in seinen Büchern« (Prof. Dr. Barbara Naumann)

12:45-13:15 Uhr: Gisela Marx im Gespräch mit Stefan Münker & Gundolf S. Freyermuth

13:15-14:15 Mittagspause

14:15-15:00 Uhr: »›Rednaxela dnu Nairda‹ – Anmerkungen zu Wolfgang Menges Hörfunkanfängen« (Prof. Dr. Wolfgang Hagen)

15:00-15:45 Uhr: »Was der Fall sein könnte. Wolfgang Menges spekulative Fernsehspiele« (Prof. Dr. Lisa Gotto)

15:45-16:00 Uhr: Kaffeepause

16:00-16:30 Uhr: Gunther Witte im Gespräch mit Lisa Gotto & Wolfgang Hagen

16:30-17:15 Uhr: »Subversion durch Transparenz. Wolfgang Menge als Talkmaster« (PD Dr. habil. Stefan Münker)

17:15-17:30 Kaffeepause

17:30-18:15 Uhr: »Experimentelle Television« (Prof. Dr. Lorenz Engell)

18:15-18:45 Uhr: Get together

18:45-19:30 Uhr: Abschlusspanel mit Prof. Dr. Lorenz Engell, Jakob Menge, Prof. Dr. Barbara Naumann, Gunther Witte; Moderation: Prof. Dr. Lisa Gotto und Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth

Lisa Gotto, Gunther Witte, Jakob Menge (Foto: CGL)

Vortragende

Prof. Dr. Lorenz Engell, Film- und Fernsehwissenschaftler, Professor für Medienphilosophie an der Bauhaus-Universität Weimar, Direktor des Internationalen Kollegs für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie (Käte Hamburger Kolleg – IKKM, zusammen mit Prof. Dr. Bernhard Siegert) der Bauhaus-Universität, Veröffentlichungen (Auswahl): »Fernsehtheorie zur Einführung« (Hamburg: Junius, 2012), »Playtime. Münchener Film-Vorlesungen« (Konstanz: UVK, 2010), »Bilder der Endlichkeit« (Weimar: VDG, 2005), »Bilder des Wandels« (Weimar: VDG, 2003), Mitherausgeber u.a. der Reihe »Film Denken« (seit 2013), der »Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung« (ZMK, seit 2009), des »Archiv für Mediengeschichte« (2000-2010) und des »Kursbuch Medienkultur« (München: DVA, 1998).

Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth ist Direktor des Cologne Game Lab der Fachhochschule Köln und Professor für Media and Game Studies. Von 2004-2014 war er Professor für Angewandte Medienwissenschaften an der ifs internationale filmschule köln, für die er weiterhin nebenberuflich die medienwissenschaftliche Lehre leistet. Er ist Ko-Herausgeber der Schriftenreihe »Bild und Bit. Studien zur digitalen Medienkultur«, publizierte Romane, Sachbücher, Essays, Reportagen, Hörspiele, Radiofeatures, schrieb Drehbücher für Spiel- und Dokumentarfilme und führte Regie. Seine Forschungsschwerpunkte sind digitale Audiovisualität, insbesondere Film und Games, sowie Transmedialität und Netzwerkkultur.

Prof. Dr. Lisa Gotto ist Professorin für Filmgeschichte und Filmanalyse an der ifs internationale filmschule köln. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bauhaus-Universität Weimar und der Hochschule für Fernsehen und Film München, Akademische Rätin an der Universität Regensburg, Vertretungsprofessorin an der Universität Mannheim und Gastprofessorin an der Leuphana-Universität Lüneburg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Geschichte und Theorie des Films, Bildästhetik sowie digitale Medienkultur.

Prof. Dr. Wolfgang Hagen, Professor für Medienwissenschaft in Lüneburg. Zuvor Leiter der Kultur- und Musikabteilungen im Deutschlandradio Kultur sowie Leiter der Medienforschung des Deutschlandradios. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Geschichte und Theorie des Computers, des Radios, der digitalen Bildlichkeit und der Medien: Das Radiobuch. Zur Theorie und Geschichte des Hörfunks Deutschland/USA (München: Fink, 2005); »Medienvergessenheit. Über Gedächtnis und Erinnerung in massenmedial orientierten Netzwerken«, in: Dimbath, Oliver / Wehling, Peter (Hg.): Soziologie des Vergessens. Theoretische Zugänge und empirische Forschungsfelder (Konstanz: UVK, 2011), S. 243-274. Homepage: www.whagen.de; www.leuphana.de/wolfgang-hagen

PD Dr. habil. Stefan Münker ist Privatdozent am Institut für Musik- und Medienwissenschaft der Humboldt Universität Berlin und Mitarbeiter eines großen deutschen Medienunternehmens. Im WS 2012/13 ist Münker Fellow am Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung (IZKT) der Universität Stuttgart. Publikationen (Auswahl): Emergenz digitaler Öffentlichkeiten. Die Sozialen Medien des Web 2.0 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009), Philosophie nach dem Medial Turn. Beiträge zur Theorie der Mediengesellschaft (Bielefeld: transcript, 2009), Was ist ein Medium? (hg. mit Alexander Roesler, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2012).

Prof. Dr. Barbara Naumann ist seit 2000 Professorin für Neuere deutsche Literatur an der Universität Zürich; dort auch 2006-2009 Leiterin des Seminars für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (= Comparative Literature). 1998-2000 Professorin für Literatur- und Kulturwissenschaft an der Universität Hamburg; 2002 Gastprofessur an der Universität Wien (Erasmus); 1994 Gastprofessur an der University of California, Berkeley. Herausgeberin der Zeitschrift »figurationen«. Forschungsschwerpunkte: Literatur und andere Künste, Intermedialität in Europäischen Literaturen und bildender Kunst (dt., engl, frz.). Publikationen (Auswahl): »Bilderdämmerung. Bildkritik im Roman« (Basel: Schwabe, 2012), »Philosophie und Poetik des Symbols. Cassirer und Goethe« (München: Fink 1998), Hg. (mit Margrit Wyder): »Ein Unendliches in Bewegung. Das Ensemble der Künste im Wechselspiel mit der Literatur bei Goethe« (Bielfeld: Aisthesis, 2012)

Weggefährten

Gisela Marx ist Journalistin und Gründerin der filmpool Film- und Fernsehproduktion. Sie studierte Geschichte, Romanistik und Philosophie an der Universität Köln. In den 1980er Jahren moderierte sie gemeinsam mit Wolfgang Menge die SFB-Fernseh-Talkshow »Leute«. Als Produzentin zeichnet sie für mehrere Fernsehspiele wie z.B. »Negerküsse« und »Spreebogen« sowie die Serie »Motzki« von Wolfgang Menge verantwortlich. Sie ist Autorin und Regisseurin zahlreicher Fernsehdokumentationen zum Thema Entwicklungspolitik. Seit 1999 sitzt sie in der Jury des Bayerischen Fernsehpreises, von 2003 bis 2004 war sie stellvertretende Juryvorsitzende des Deutschen Fernsehpreises. Derzeit ist Gisela Marx als Medienberaterin tätig.

Prof. Dr. Günter Rohrbach studierte Germanistik, Philosophie und Psychologie und promovierte 1957 über Grimmelshausen. Anschließend arbeitete er vor allem als freier Filmkritiker, u.a. für die Zeitschrift »FILMKRITIK. 1961 kam er zum WDR und wurde dort vier Jahre später Fernsehspielchef und Mitte der siebziger Jahre auch Unterhaltungschef. In dieser Zeit verantwortete er Hunderte von Fernsehspielen u.a. auch die mit Wolfgang Menge. 1979 wurde er Geschäftsführer der Bavaria Film und produzierte dort u.a. Fassbinders »Berlin Alexanderplatz« , »Das Boot«, »Schtonk«, die Schimanski-Filme, die Loriot-Filme. Danach war er als freier Filmproduzent tätig, so für »Die Apothekerin«, »Aimee & Jaguar«, »Die weiße Massai«, »Anonyma«. Er war Mitbegründer der Deutschen Filmakademie und zusammen mit Senta Berger ihr erster Präsident. Rohrbach erhielt zahlreiche Auszeichnungen , so den Deutschen Filmpreis (mehrfach) den Bayerischen Filmpreis (mehrfach), den Filmpreis der Stadt München, mehrere Oscar-Nominierungen.

Gunther Witte arbeitete nach dem Studium der Germanistik und Theaterwissenschaft zunächst als Theaterdramaturg, bis er 1962 zum Fernsehen wechselte. Von 1979 bis zu seiner Pensionierung 1998 war er Fernsehspiel-Chef des Westdeutschen Rundfunks. In seiner Verantwortung entstanden zahlreiche Projekte, die Fernseh- und Kinogeschichte geschrieben haben, darunter »Die Dubrowkrise« (Autor: Wolfgang Menge, Regie: Eberhardt Itzenplitz), Fassbinders »Berlin Alexanderplatz« und die Heinrich-Böll-Verfilmung »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« (Regie: Volker Schlöndorff). Er ist Erfinder der ARD-Krimi-Reihe »Tatort«. 2001 wurde Gunther Witte mit der »Besonderen Ehrung des Adolf-Grimme-Preises« für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er ist Ehrenmitglied der Deutschen Filmakademie und Mitglied der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste.

Autor im bundesdeutsche Fernsehen

Was wären die Nachkriegsdeutschen einst ohne das Fernsehen gewesen? Oder gar geworden?

Wie kein anderes Massenmedium prägte die Television mit ihrer innovativen Kombination von Fakten und Fiktionen die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts.

Zur fernen, vergehenden Epoche des in West und Ost geteilten Deutschland liefert das Fernsehen daher einen zentralen Schlüssel; nicht zuletzt auch, weil die zeitgenössischen Macher das TV-Programm, das sie produzierten und verantworteten, durchaus auch als Programm im emphatischen Sinne begriffen.

Auf der bundesdeutschen Seite, im öffentlich-rechtlichen Nachkriegsfernsehens setzte Wolfgang Menge über fünf Jahrzehnte hinweg mit kreativen und zugleich populären Fernsehspiel-Experimenten Meilensteine der TV-Geschichte.

Nach Menges rund 70 Drehbüchern entstanden u. a.:

- populäre Kriminalfilme wie die semi-dokumentarische Stahlnetz-Krimiserie (1958-1968) und mehrere frühe Tatort-Krimis (1971-1974);

- wegweisende faktionale Experimente wie Fragestunde (1969), Die Dubrow-Krise (1969), Millionenspiel (1970), Smog (1973), Grüß Gott, ich komm von drüben (1978), Ein Mann von gestern (1980);

- innovative historische TV-Spiele wie So lebten sie alle Tage(1984), Reichshauptstadt privat (1987) und Ende der Unschuld(1991);

- ungemein populäre Radikalisierungen der Familienserie wie Ein Herz und eine Seele (1973-76) und Motzki (1993).

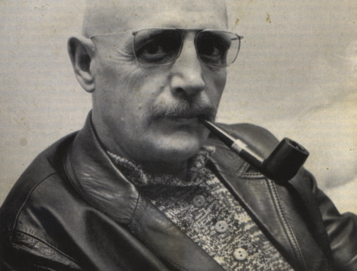

Diese ungewöhnliche Kombination von ästhetischen Experimenten und Massenunterhaltung, kreativer Partizipation und kritischer Reflexion machte Wolfgang Menge nicht nur zum profiliertesten TV-Autor der fünfziger bis neunziger Jahre. Sie sorgte auch dafür, dass sich heute rückblickend in seiner künstlerischen Biographie die Geschichte des Mediums selbst spiegelt.

Eine wesentlich Grundlage dafür war seine journalistische Vorbildung. Sie ließ ihn von der vorproduzierten TV-Konserve zu tagesaktuelleren und Live-Formen streben. So gehörte er in den frühen siebziger Jahren auch zu den Pionieren, die für das deutsche Fernsehen das neue Format der Talkshow entwickelten. Schlagfertig und bissig moderierte er dann die bahnbrechenden Talkshows III nach 9 (1974-84) und Leute (1983-87). Schnell wurde seine hohe hagere Gestalt mit dem kahl rasierten Schädel zur populären TV-Ikone. In der für einen TV-Autor einzigartigen Mischung aus Avantgardismus und Popularität, Qualität und Quote, Aufklärung und Unterhaltung verkörpert Wolfgang Menge wie kein anderer den historischen Spagat des Mediums, das ihn berühmt machte — des deutschen Nachkriegsfernsehens in seiner öffentlich-rechtlichen Ausprägung.

Am 17. Oktober 2012 starb Wolfgang Menge 88jährig in Berlin, am 25. Oktober wurde er auf dem Berliner Waldfriedhof beigesetzt. Die Ansprache, die ich dabei hielt, ist –>hier nachzulesen.

Mit der Absicht, Wolfgang Menges Leben und Arbeiten zu dokumentieren und sein Werk kritisch zu würdigen, verbindet sich notwendig eine umfassendere historische Erzählung: die Geschichte vom Aufstieg und Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland.

Fernsehnation

Zu Weihnachten 1952 nahm die ARD ihren regulären Sendebetrieb auf. Der Aufstieg des neuen Mediums verlief blitzartig: Drei Millionen kleiner grauer Bildschirme drangen allein bis zum Ende des Jahrzehnts in die Wohnzimmer.

Im Alltag des Wiederaufbaus wirkten sie wie ein neues Fenster auf die Realität. Einzigartig war an ihm, dass es allen dieselbe Perspektive bot. Das Fernsehen schuf sich so ein neues, sein eigenes Publikum: die Fernsehnation.

Ob nun das erste und einzige Programm lief oder ab 1963 auch das zweite: Die Mattscheibe der frühen Jahre zeigte stets die Welt aus recht gleicher, aus westlicher Sicht. Sie vermittelte demokratische Werte und stiftete so bundesdeutsche Identität.

Das neue Medium und sein Autor

Wolfgang Menge hatte bereits ein gutes Jahrzehnt im In- und Ausland für Radiosender und Zeitungen gearbeitet, als er Mitte der fünfziger Jahre begann, für das neue Massenmedium Fernsehen zu schreiben.

Stahlnetz-Autor Wolfgang Menge mit Regisseur Jürgen Roland im Schneideraum, um 1960 (Quelle: Wolfgang Menge)

Aus dieser beruflichen Vorerfahrung, dass er eben nicht vom Film und dem fiktionalen Erzählen herkam, entwickelte sich Wolfgang Menges besonderes Markenzeichen: die journalistische Annäherung, die Tatsachentreue, Wirklichkeitsnähe und Genauigkeit von Personen und Orten, abgestützt durch formal innovative Aufarbeitungsweisen des jeweils recherchierten Materials.

In seinen besten Werken erzählte Menge so zugleich Geschichten und Geschichte. Und in diesem Talent, Recherche mit Fantasie, Gefundenes mit Erfundenem zu verschmelzen, glich er auf geradezu prästabilierte Weise dem neuen Massenmedium selbst:

Denn auch das Fernsehen bildete ja nicht die Welt ab, wie sie tatsächlich war, sondern konstruierte eine neue mediale Realität; von den Inszenierungen der Samstagabend-Shows bis zu denen der Tagesschau oder der politischen Magazine.

Fand Wolfgang Menge daher im jungen, vergleichsweise offenen, weil sich erst noch entwickelnden öffentlich-rechtlichen Fernsehen sein ideales Medium, so gewann das wiederum mit ihm einen idealen Autor.

Fernsehkritiker

Gerade deswegen jedoch, weil er das aufsteigende Medium im Gegensatz zu den meisten seiner Verwalter zur bestmöglichen Form führen wollte, entwickelte Menge sich schnell auch zu einem der hellsichtigsten Kritiker des Fernsehens.

Diese Kritik brachte er aber nicht – wie etwa die Fronde kulturkonservativer Feuilletonisten – von außen und von oben herab vor. Er formulierte sie vielmehr innerhalb des Mediums selbst: mit Fernsehspielen wie Millionenspiel oder Der Mann von gestern sowie in zahlreichen Talkshow-Moderationen und Interviews.

Wie kein anderer animierte er so die Fernsehnation — Macher wie Zuschauer — zur Selbstreflexion, zur Hinterfragung des Status Quo, zum Nachdenken über systemische Fehlentwicklungen wie zunehmende Quotenjagd und damit auch zur Imagination einer anderen, besseren medialen Zukunft.

Für weitere Informationen bitte jeweils oben auf der Seite die nächste Zahl klicken!